Millán Millán y el misterio de las tormentas desaparecidas en el Mediterráneo

Científicos de prestigio internacional (1, 2) advierten de la urgencia de ir más allá del discurso del aumento del CO2 y ampliar la visión para abarcar la multiplicidad de factores intervienen en el cambio climático. Y muchos autores señalan como causas de alteraciones del clima la destrucción de los elementos reguladores de la misma: el ciclo del agua, la biodiversidad y el uso y estado del suelo, factores todos ellos relacionados entre sí. Millán Millán lleva esta perspectiva a un contexto concreto: el Mediterráneo. El científico español observó cómo la progresiva desaparición de fenómenos atmosféricos locales, naturales y frecuentes de su niñez, como las tormentas de verano, ha derivado en eventos climáticos menos frecuentes, pero mucho más extremos y destructivos, como las gotas frías. Millán Millán atribuye esta evolución a la colapso de los ciclos de agua locales debido a la destrucción de la biodiversidad, la erosión y sellado del suelo, la degradación del paisaje, las políticas urbanísticas o las prácticas agrícolas. También advierte contra el error de atribuirlo exclusivamente al aumento del CO2 atmosférico, una visión estrecha que puede dificultar encontrar soluciones efectivas.

Por Rob Lewis, extractado del artículo

Millán Millán and the Mystery of the Missing Mediterranean Storms

Publicado originalmente en Resilience.org

Me gustaría presentar este artículo con un escenario. Supongamos que alguien te señala que has estado observando el clima a través de unas gafas con una sola lente. Al quitártelas de la nariz, te proporciona unas nuevas con dos lentes. De repente, aparecen partes del clima que antes no podías ver. Además de la atmósfera, ahora ves los paisajes que te rodean y el suelo bajo tus pies, no como víctimas indefensas, sino como impulsores activos de esto que llamamos clima. No hace mucho tiempo, la ciencia veía el clima de esa misma manera, pero en la década de 1980, las gafas de una sola lente se pusieron ante nuestros ojos y se declararon la visión científica oficial.

Estas son algunas de las perspectivas que se obtienen al seguir la trayectoria de la carrera y el trabajo científico de Millan Millan. Él recurre a metáforas diferentes, refiriéndose a una comprensión del clima basada en dos pilares frente a la visión monolítica, centrada únicamente en el CO2, la ortodoxia actual. También nos muestra que el agua, que se encuentra en el corazón del clima de la Tierra, genera agua, que el suelo es como una matriz para la lluvia y el clima, y que la vegetación actúa como una «comadrona».

Sé que estoy usando muchas metáforas, pero con la ortodoxia actual basada en datos, las metáforas son necesarias para ayudarnos a ver a través de la niebla numérica. En cualquier caso, sigue leyendo y todo se aclarará.

Millán Millán y el misterio de las tormentas desaparecidas en el Mediterráneo

Cuando el experto en clima mediterráneo Millan M. Millan era un niño, su padre lo llevaba con frecuencia a cazar perdices a través del matorral seco del sur de España conocido como el maqui. En sus paseos, su padre se detenía a menudo para mostrarle cómo leer el clima circundante, señalando cómo «una nube en un lugar determinado por la mañana se movería a otro lugar por la tarde, provocando una tormenta».

Observaban las tormentas formarse en el paisaje y planificaban su ruta de regreso a casa para evitar mojarse. Poco podía saber Millán Millán que, 40 años después, la Comisión Europea le pediría que averiguara por qué esas tormentas de la tarde, que él y su padre disfrutaban rastreando por las laderas, estaban desapareciendo en toda la cuenca del Mediterráneo occidental, con los ríos secándose a su paso.

El Dr. Millán Millan fué director del Centro para el Medio Ambiente Mediterráneo, licenciado en Mecánica de Fluidos, Ingeniería Industrial, Ciencias Aeroespaciales, Física Atmosférica y Espectroscopía, Meteorología Sinóptica y Predicción Meteorológica.

En el futuro, el Dr. Millán, comprendería sin duda por qué las tormentas de verano estaban disminuyendo.

«Las perturbaciones en el uso del suelo (minería, expansión industrial, deforestación, pavimentación…) acumuladas a lo largo de la historia y aceleradas considerablemente en los últimos 30 años» habían incapacitado el suelo para soportar el clima de la región.

Millán demostró que las tormentas estaban desapareciendo porque el suelo también estaba desapareciendo, y esto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de las causas humanas del cambio climático y cómo debemos responder a ellas.

Aunque el premio Nobel Paul Crutzen lo aclamó como el hallazgo más significativo sobre el cambio climático en veinte años y lo publicó en la Revista del Clima de la Asociación Meteorológica Americana y otros medios, (1,2) su trabajo fue prácticamente ignorado por la ciencia climática convencional, demostrando ser, como dijo Millán, «incómodo».

Los modelos informáticos globales, orientados al CO₂, que llegaron a dominar la ciencia climática no pudieron visualizar los procesos locales a nivel terrestre que Millan descubrió. Los políticos, con sus proyectos de construcción predilectos y su mandato de «crecimiento», los rechazaron.

Tormenta en la costa mediterránea. Claude Joseph Vernet. 1767

Los efectos climáticos del cambio de uso del suelo

Millán no es el único científico que alerta sobre el cambio de suelo como causa humana del cambio climático, pero a sus 82 años es quien lleva más tiempo en activo, lo suficiente como para recordar una época en la que la ciencia tenía lo que él llama una visión bípeda del clima: una para el carbono atmosférico y el efecto invernadero, y otra para las perturbaciones del suelo y los efectos hidrológicos (ciclos del agua). Investigando informes climáticos anteriores, he podido comprobarlo, lo que nos lleva a otro misterio: ¿qué pasó con la comprensión bípeda del clima? Resulta que la historia de Millán también desvela este misterio, como veremos.

Aquel niño cuyo padre marcó su destino, que asumió hábilmente, se sintió, sin embargo, derrotado. «Fracasé, por todos nosotros«, me escribió una vez. Y, de hecho, la narrativa climática actual ignora por completo el trabajo de Millán. Pero no creo que la historia haya terminado. La rueda de la ciencia se va acercando a la comprensión de Millan, y la justificación científica para una visión bípeda del clima sigue creciendo. Ahora, de hecho, es el momento perfecto para contar su historia.

Millán no se propuso resolver el misterio de la desaparición de las tormentas de verano en la cuenca del Mediterráneo Occidental. Como gran parte de su historia, los acontecimientos clave fueron fortuitos.

En 1966, las universidades españolas estallaron en protestas estudiantiles y él quiso centrarse en sus estudios. Así, a los 24 años, partió a Canadá para continuar sus estudios de posgrado en la Universidad de Toronto. Con meses por delante esperando las aprobaciones académicas, buscó empleo y rápidamente lo encontró en una empresa canadiense llamada Barringer Research Limited. Allí se distinguió desde el principio por perfeccionar la tecnología que con el tiempo equiparía los detectores de metales presentes en los aeropuertos del mundo, por lo que ahora se disculpa en broma. Pero fue otro instrumento, llamado COSPEC, el que lo llevaría a descubrimientos científicos y profesionales clave, y finalmente a su regreso a España.

Su instrumento, todavía en uso, permite a los científicos mapear columnas de contaminantes a medida que se mueven a través de la atmósfera, lo que se había vuelto bastante necesario a medida que la rápida industrialización comenzó a asfixiar a las ciudades con contaminación. Millan sintió que podía mejorar la aplicación de su instrumento con una comprensión más profunda de la meteorología, particularmente el nivel del suelo, los conocimientos de campo sobre cómo las superficies terrestres afectan los flujos de aire, humedad y calor, por los cuales Ted Munn, profesor de la universidad, era reconocido. Munn fue una figura importante en la Organización Meteorológica Mundial y un experto en un campo llamado biometeorología, que examina no solo los efectos del clima en los sistemas vivos sino también los efectos de los sistemas vivos en el clima. El enfoque está en la capa más baja de la atmósfera, lo que se llama la «capa límite», la capa en contacto con y directamente afectada por la superficie de la Tierra. Munn fundó y durante veinte años editó la revista científica Boundary Layer Meteorology. Sus libros Descriptive Micrometeorology (1964) y Biometeorological Methods (1970) son clásicos en el campo.

Parte de la fama de Munn residió en la notable habilidad que demostró durante la Segunda Guerra Mundial, pronosticando el tiempo para las fuerzas aliadas desde la isla de Terranova, sin perder ni un solo avión ni barco. Millán especula que «había dejado de lado los sistemas a gran escala con los que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial para descubrir cómo esos grandes procesos meteorológicos se impulsaban desde la superficie hacia arriba». Esta es una idea clave.

Modificación climática: un fenómeno de dos patas

Evapotranspiración. Imagen: Senning Luk

El cambio climático se suele representar como una flecha de causalidad que apunta hacia abajo, desde la atmósfera hacia abajo, con la tierra actuando como un receptor pasivo del cambio climático. Pero la flecha también apunta hacia arriba, desde la tierra, comportándose no solo como receptora del clima, sino también como impulsora del mismo. Munn se fijó rápidamente en su nuevo estudiante, quien parecía poseer ya una comprensión intuitiva del material de la clase.

«Me estaba dando las explicaciones científicas de las observaciones de mi padre», escribe Millán. Por su parte, Millán, quien también amaba la naturaleza, estaba encantado de poder llevar su talento del laboratorio al mundo natural, donde, al igual que para Munn, la meteorología cobró vida para él. Pronto se hicieron colegas y amigos en una colaboración que duró 45 años.

Para 1969, Millán estaba completamente inmerso en sus estudios, estudiando a fondo un programa de estudios que Munn le había diseñado a medida, mientras que, al mismo tiempo, cursaba sus cursos de biometeorología. Un día, Munn le entregó el borrador de un libro titulado «Modificación climática inadvertida: Estudio del impacto del hombre en el clima«, una producción conjunta del MIT y la Real Academia Sueca de Ciencias. Se trataba de la primera evaluación científica amplia del cambio climático antropogénico en la era climática moderna, y Munn fue el autor coordinador de un capítulo titulado «Efectos climáticos del cambio de superficie antropogénico«. Le pidió a Millán que comprobara la concordancia entre el texto, las referencias y las figuras, una tarea que cristalizó el concepto de dos patas para Millan, ya que estaba claramente expuesto en el libro. El párrafo inicial, por ejemplo, enumera «Efecto climático del cambio de superficie antropogénico» y «Modificación de la troposfera y la estratosfera» como «áreas principales» a considerar. Bajo el título «Actividades humanas que influyen en el clima», las subsecciones relativas a «Contaminación atmosférica» y «Alteración de la superficie terrestre» reciben un tratamiento prácticamente igual. En «Conclusiones y recomendaciones principales» se encuentra el capítulo de Munn «Efectos climáticos del cambio de la superficie causado por el hombre», así como los capítulos relativos a los gases atmosféricos de efecto invernadero.

“La idea era que tanto los gases de efecto invernadero como el uso del suelo contribuyen al cambio climático, pero a ritmos diferentes”, escribe Millan. “El uso del suelo modifica el ciclo hidrológico inmediatamente, a pequeña o gran escala, dependiendo de la perturbación. Los gases de efecto invernadero ya están ahí”, lo que significa que se propagan globalmente y no cambian día a día.

Habla de “dos ritmos de interacción climática y dos mecanismos básicos”. En el caso del cambio del suelo, el mecanismo es hidrológico, sobre el ciclo del agua; y ocurre rápidamente y a escala local y regional.

Si se tala un bosque, se destruye inmediatamente el ciclo del agua en ese lugar y, con él, el mecanismo de enfriamiento del ecosistema. El vapor de agua (junto con el carbono) desaparece del suelo y, en pocas horas, la temperatura puede superar los 20 °C. En el caso de los gases de efecto invernadero, el mecanismo es la propagación y el aumento global de gases que absorben la radiación de onda larga saliente, el efecto invernadero, que calienta constantemente el planeta. Es un proceso lento; la persona que suda en la zona talada no lo notará, pero es implacable. La concentración de gases sigue aumentando, sometiendo a todo el planeta a cambios geológicos de escalas difíciles de prever.

La cuestión es que no se trata de una cosa ni de la otra, sino de ambas. «Dos patas es simplemente un concepto que implica un componente atmosférico (gases de efecto invernadero) y un componente superficial (cambio del terreno)». Un concepto que, como escribe en su libro, «me rondó la cabeza durante años, y que volvió a mí veinte años después, cuando me pidieron que investigara la disminución de las tormentas de verano en la cuenca del Mediterráneo Occidental».

La demanda del instrumento de Millán siguió creciendo, y en 1974, funcionarios de la Comisión Europea (CE), organismo operativo de la Unión Europea, le pidieron que trajera su instrumento y su experiencia a España para ayudarles a rastrear la propagación de contaminantes industriales en la costa sur, en rápida industrialización. Aceptó sin demora y pronto regresó a casa, a unos valles de donde él y su padre habían viajado. Fue mientras estaba en el maqui, instalando instrumentos de campo, que empezó a oír hablar de las tormentas de verano. Los lugareños se acercaban y hacían comentarios como: «Lo que intentas hacer parece interesante, pero el verdadero problema en este lugar es que no llueve tanto como antes». Recordando el consejo de Munn de tratar las observaciones de los lugareños como datos de campo cruciales, siempre tomaba notas minuciosas, que más tarde resultarían invaluables. Pero en ese momento se ocupaba de la contaminación atmosférica, no del clima, así que no podía hacer mucho más que plantear sus comentarios en reuniones con altos funcionarios.

Finalmente, en 1992, el asunto captó la atención del Dr. Heinrich Ott, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Para entonces, Millan era director del CEAM (Centro Mediterráneo de Estudios Ambientales), una importante organización de investigación científica. En una reunión sobre asuntos generales, surgieron las tormentas de verano, y Ott le pidió a Millan que aplicara sus casi dos décadas de notas de campo y datos al problema. Así comenzó la transición de Millán de director científico a detective científico. Millán era un científico altamente técnico y práctico, con una profunda formación en física y un sello de ingeniero. Sin embargo, se convierte en poeta al describir cómo el suelo, el agua y las plantas trabajan juntos para reciclar el agua, empleando el terceto: el agua engendra agua, el suelo es el útero, la vegetación es la comadrona.

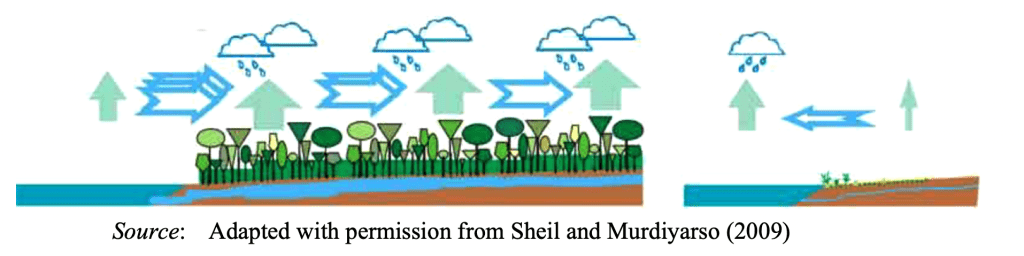

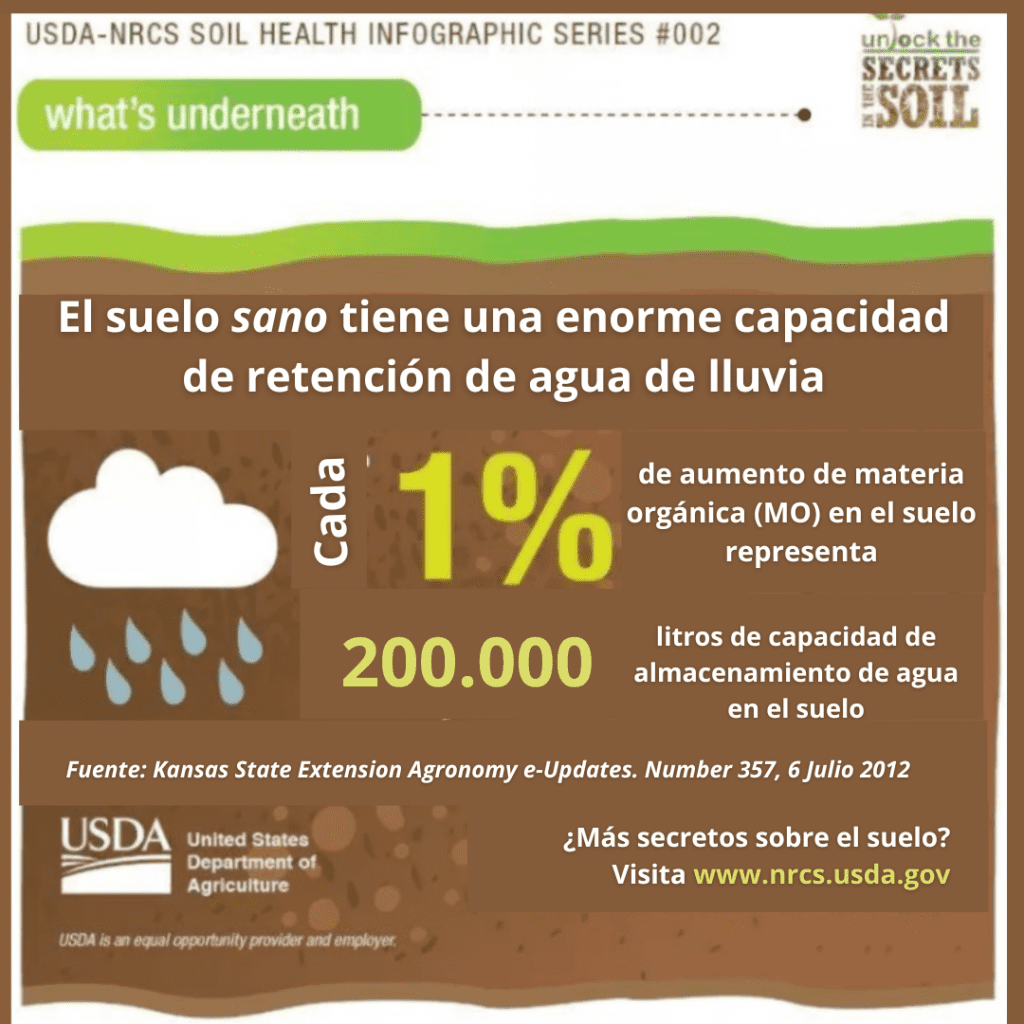

Lo que quiere decir con que el agua engendra agua es que los paisajes saludables parecen producir agua. Por supuesto, el agua no se puede crear. Hay una cantidad fija en la Tierra, y aunque pensamos que está repartida entre océanos, lagos, ríos y glaciares, también está dentro de los seres vivos. Los humanos estamos compuestos por un 60% de agua, las aves por un 75%, los peces por un 70 a 84%. En un gato típico el agua representa un 67%, mientras que las plantas y los árboles están compuestos casi en su totalidad por agua, entre un 80 y un 90%. Por lo tanto, la cantidad de agua que un paisaje puede contener es proporcional a la cantidad de vida que hay en el paisaje y el suelo para retener lo que llega en pulsos periódicos desde los principales cuerpos de agua, como océanos y lagos, a través de las corrientes atmosféricas. Esta agua, una vez retenida, es transpirada por la vegetación de vuelta a la atmósfera en forma de vapor para formar nubes y futuras lluvias. De esta manera, la misma agua se recicla una y otra vez, arriba y abajo, a través de los paisajes.

Aunque antes se creía que prácticamente toda el agua continental provenía de grandes masas de agua y circulaciones atmosféricas, ahora se sabe que entre el 40 % y el 60 % de la mayor parte de la lluvia proviene de este reciclaje, aumentando a medida que se adentra la tierra. Se denomina ciclo hidrológico menor y, en algunos lugares, como la Amazonia, es responsable del 80 % de la lluvia. Cuanta más vida haya en un paisaje, más agua podrá extraer de las corrientes oceánicas. Es un círculo que se amplifica: el agua, a través de la vida, genera más agua, genera aún más vida, acumula aún más agua, y así sucesivamente, dando como resultado un mayor enfriamiento y moderación del clima.

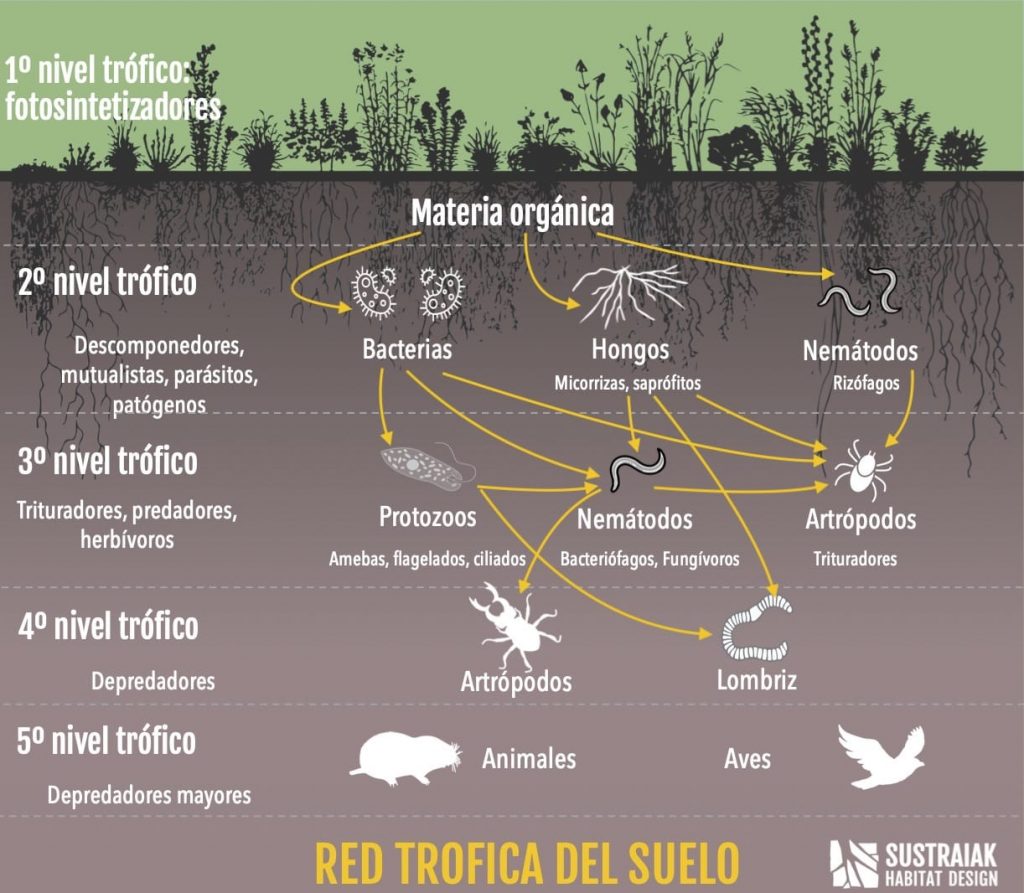

Imagen: Sustraiak Habitat Design

El suelo es la matriz porque retiene el agua. Pero aquí, de nuevo, es la vida la que retiene el agua: la rica comunidad microbiana subterránea, que marca la diferencia entre la tierra compactada e hidrófuga y el suelo grumoso y absorbente. Imagine el suelo como una esponja, unida pero llena de pequeñas cavidades. Hay granos de arena, arcilla y minerales dentro de esa matriz, pero lo que los une para formar una esponja es la vida, una asombrosa plétora de lo invisible y casi invisible: protistas y bacterias, nematodos y ácaros del suelo, y hasta ocho millas por pulgada cuadrada de hifas de hongos.

Son sus exudados y cuerpos en descomposición los que no solo unen las partículas, sino que las mantienen separadas, dejando espacio para el agua, tan crucial para toda la vida. Cuando todo funciona en conjunto, surge un ciclo de retroalimentación muy fortuito: cuanto más carbono haya en el suelo, más agua podrá retener. Cuanta más agua haya en el suelo, más vegetación podrá crecer. Cuanta más vegetación pueda cultivar, más humedad alimentará el cielo y más carbono absorberá para la vida y el suelo. Es un círculo virtuoso: genera agua y captura carbono, invisible y subterráneo, como un útero.

La vegetación es la partera, ya que transporta el agua a la atmósfera en forma de vapor, donde asciende, se condensa y vuelve a descender en forma de lluvia. Pero la vegetación no solo eleva el vapor de agua, sino que también transporta las semillas de futuras gotas de lluvia, llamadas núcleos de condensación de nubes. Estos son granos microscópicos de diversas biotas, como bacterias, esporas de hongos y vapores liberados, todos con umbrales de congelación excepcionalmente bajos, lo que acelera la condensación del vapor de vapor a agua y su posterior retorno a la tierra en forma de lluvia. La vegetación, al elevar el agua, también la devuelve a la superficie, en otro ciclo virtuoso que se autoamplifica.

El agua, la protagonista olvidada del clima

Probablemente hayas notado que el agua ocupa un lugar destacado en este análisis. Esto se debe a que, desde el punto de vista climático, el agua es elemental. Por un lado, tiene la mayor capacidad calorífica de cualquier sustancia terrestre común y, por lo tanto, puede transportar enormes cantidades de calor. Es por eso que las corrientes oceánicas son tan cruciales para el clima global. Los océanos han estado absorbiendo enormes cantidades de calor y ahora lo están transportando, lo que agrava tormentas y sequías por igual. Pero, como se mencionó anteriormente, el agua también tiene una capacidad adicional: cambiar de fase, pasar de agua a vapor y viceversa, intercambiando calor en cada punto de fusión.

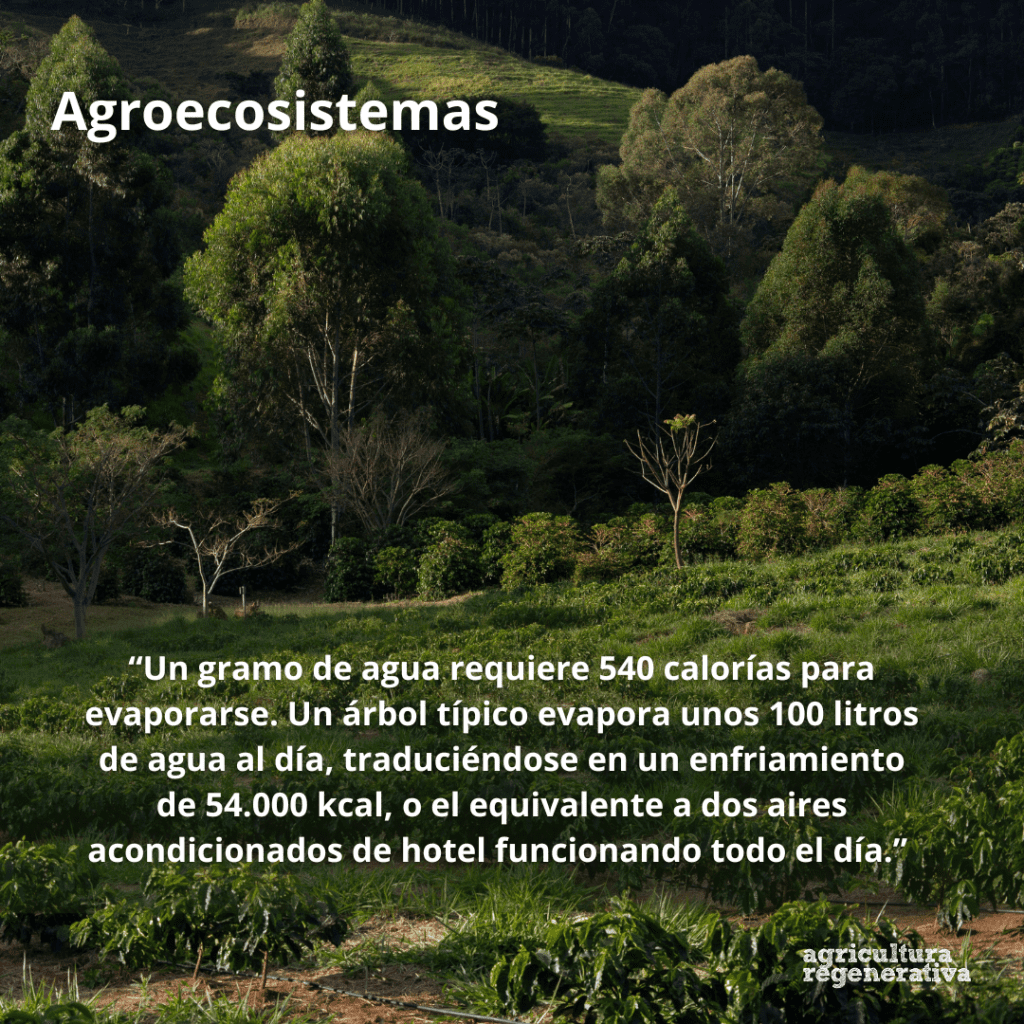

Así es como funciona. Cuando el agua pasa de líquido a vapor (se evapora), se produce un enfriamiento, similar al que sentimos al sudar con la brisa. Esto se debe a que el cambio de fase de agua a vapor utiliza calor, extrayéndolo del entorno, lo cual se percibe como enfriamiento. El calor necesario para convertir el agua líquida en vapor gaseoso (540 calorías por gramo de agua) entra en el vapor como un potencial químico llamado calor latente, como un resorte que se estira. Cuando el vapor asciende y se condensa de nuevo en líquido, la ecuación se invierte: el resorte rebota y se libera el mismo calor, solo que a mayor altitud en la atmósfera. Aunque la mayor parte de ese calor regresará a la Tierra a kilómetros, incluso miles de kilómetros de distancia, parte se escapará.

Imagen: Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Science Direct

Los científicos utilizan el término evotranspiración para referirse a la capacidad de las plantas de convertir el agua en vapor, pero también puede considerarse como una especie de sudoración. Dado que el verde es un color oscuro, el árbol o la planta no solo absorbe la luz solar para la fotosíntesis, sino que también absorbe una buena cantidad de calor. Para eliminar ese calor, básicamente suda.

Bajo cada hoja y acícula hay miles de poros microscópicos llamados estomas, que liberan humedad durante el día, manteniendo frescos tanto a la planta como a su entorno. Este proceso implica enormes volúmenes de agua: 100 litros al día para un árbol típico. Un gramo de agua requiere 540 calorías para evaporarse. Con 100 litros al día para un árbol típico, esto se traduce en un equivalente de enfriamiento de 54.000 kcal, o el equivalente a dos aires acondicionados de hotel funcionando todo el día. Si añadimos el enfriamiento por evaporación del suelo, nos hacemos una idea de la capacidad de un bosque para enfriar su entorno.

Con el terceto de Millán en mente, veamos lo que sucedió en la cuenca mediterránea occidental, esa porción del Mediterráneo al oeste de Italia, particularmente el área alrededor del sureste de España, donde los humanos hemos estado, bueno, cambiando las cosas por un tiempo.

El mediterráneo: un sistema al borde del colapso

La cuenca mediterránea occidental fue antaño exuberante, con extensos bosques de robles, manantiales y extensas marismas costeras. Los primeros romanos decían que una ardilla podía viajar de un extremo a otro desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar sin tocar el suelo. Hace dos mil años, esto empezó a cambiar drásticamente con la expansión constante del Imperio romano.

Las marismas se drenaron primero para combatir la malaria endémica, luego para la agricultura, con una deforestación generalizada y la minería en las montañas. Para el siglo XVI, gran parte de los bosques de robles fueron talados y la agricultura de las tierras bajas se extendió a las zonas más altas de las montañas, junto con el pastoreo y un mayor desmonte. Luego llegó la revolución industrial, seguida de la modernidad. En la década de 1950, la urbanización masiva selló aún más terreno a medida que España se industrializaba. El auge de la industria turística fue particularmente devastador para las marismas costeras españolas, cubriendo eslabones clave del ciclo del agua con aparcamientos y hoteles. Luego, a principios de la década de 1970, debido a los disturbios en Medio Oriente, la infraestructura petrolera se trasladó a través del mar Mediterráneo desde Medio Oriente hasta las costas de España, Francia e Italia, lo que dio lugar a una “intensa industrialización de las costas”.

Nota: la industrialización de la agricultura es un factor añadido de destrucción de biodiversidad, pérdida de la función del suelo y alteración del ciclo del agua.

Millán se enfrentó a un sistema hidrológico que abarcaba toda la cuenca en las últimas etapas de colapso. No solo se habían talado las parteras, sino que el régimen climatológico que permitía la vida de los antiguos robles había desaparecido hacía tiempo. En su lugar, se estableció un clima mucho más seco, que albergaba principalmente piñones y matorrales, el maqui. La matriz del suelo estaba prácticamente erosionada, extendiéndose en algunos lugares sobre la piedra desnuda. Un ejemplo clásico de lo mal que pueden salir las cosas se encuentra en la cercana provincia de Almería. En la década de 1850, sus densos bosques de robles fueron talados para alimentar los hornos de las fundiciones de plomo. El colapso del desierto fue tan profundo que la zona se convirtió en escenario de películas de vaqueros. Millán ha llegado a creer que toda la cuenca del Mediterráneo Occidental se encuentra en un punto de inflexión, camino de convertirse en un desierto almeriense, un punto del que es muy difícil recuperarse. «Una vez que chocas con la roca«, dice, «estás perdido«

Recordando el consejo de Munn de escuchar atentamente las observaciones de los lugareños, recordó un día en que un veterano le contó un dicho local: «Cierzo a las siete, Solano a las diez, agua a las tres». Aproximadamente, brisa marina por la mañana a las diez, lluvia por la tarde a las tres. Pensó en las huellas de las nubes que había visto de niño ascendiendo cada vez más alto en las montañas, ganando masa y dejando caer lluvia por la tarde. El estribillo era revelador. Porque las brisas marinas seguían llegando del mar cada mañana alrededor de las diez, pero al llegar la tarde, alrededor de las tres, las tormentas no se materializaban. El colapso, razonó, ocurrió entre medias.

Utilizando datos meteorológicos tradicionales, descubrió un detalle clave. Cuando soplaban los vientos matutinos, su contenido de agua era de 14 gramos por metro cúbico de aire, insuficiente para formar nubes, que en esas condiciones específicas requerirían un nivel de humedad de 21 gramos por metro cúbico. El resto de la humedad, 7 gramos por metro cúbico, tendría que provenir de otro lugar, lo que nos lleva de nuevo a la tierra.

En un momento dado, esa misma brisa marina azotaba vastos humedales costeros que se extendían kilómetros tierra adentro, recogiendo el vapor de agua que emanaba de ellos. Luego, al avanzar hacia las montañas, obtenía aún más humedad de los grandes robles, cada uno un depósito de agua por derecho propio. Para cuando ascendía por las últimas crestas, estaba saturada no solo de humedad, sino también de núcleos de condensación de nubes. Uno puede imaginarse las nubes de tormenta elevándose, columnas apiladas elevándose tres kilómetros en el aire, la tormenta de la tarde prácticamente garantizada, dejando caer lluvia fría sobre la tierra, rehidratando la vegetación, recargando los acuíferos y las marismas, y liberando su calor latente para disiparse en lo alto de las montañas.

Ahora, sin embargo, en lugar de marismas y robles, la brisa marina se topa con hormigón, acero y cristal. No solo se ve privada de la humedad necesaria para generar tormentas, sino que también se ve azotada por el calor que emana de los materiales artificiales, que aumenta 16 °C antes de alcanzar las montañas. Lo que finalmente alcanza las colinas se encuentra con arbustos y piñones dispersos, restos esqueléticos de los antiguos bosques de robles. No solo hay muy poca vida evaporativa (respiratoria) para proporcionar los 7 gramos de agua por metro cúbico de aire que faltan para formar la nube de lluvia, sino que el intenso calentamiento de la masa de aire implica que requiere aún más humedad para ello. El patrón actual es que algunas nubes se acumulan al final de la tarde, se elevan, se extienden y luego se desvanecen. El aire cálido, húmedo y ahora contaminado, en lugar de liberar el calor acumulado y dejar caer lluvia sobre la tierra para reponer el sistema, simplemente fluye de regreso al mar Mediterráneo.

Imagen: el viñedo que se salvó del agua

Esto explica en líneas generales la pérdida de tormentas de verano, pero el proceso no termina ahí. Las capas de aire húmedo y contaminado se acumulan sobre el mar Mediterráneo, capa tras capa, día tras día, durante tres a cinco días seguidos. Estas capas, cargadas de potentes gases de efecto invernadero como el vapor de agua y el ozono, calientan constantemente el mar, de modo que, al final del verano, el mar calentado comienza a sobrecargar las tormentas costeras, así como las trayectorias de las tormentas que descienden sobre el Mediterráneo en su camino de regreso a Europa central.

Estas trayectorias de tormentas acumulan las capas cálidas y húmedas y también se sobrecargan, contribuyendo así a las devastadoras inundaciones en Europa del Este.

¿Adónde se fueron las tormentas de verano? Se fueron con los bosques, suelos y humedales. ¿Por qué empeoran las tormentas costeras? En parte, por un cuerpo de mar calentado por los efectos hidrológicos de bosques, suelos y humedales destruidos. ¿De dónde provienen las lluvias torrenciales de Europa Central? En parte, por la humedad acumulada en el Mediterráneo que debería haberse vertido en forma de lluvia sobre las montañas del interior. ¿Qué hacer al respecto? Uno, dejar de destruir bosques, suelos y humedales. Y dos, empezar a restaurarlos. O, como dice Millán con su propia imaginación, empezar a «cultivar tormentas».

Este texto es la primera parte del artículo Millán Millán and the Mystery of the Missing Mediterranean Storms