Los paisajes hidratados y biodiversos son menos vulnerables al fuego

Muchos incendios son, desgraciadamente, la crónica de un desastre anunciado, por muchos motivos. En esta entrada introducimos un tema habitualmente poco considerado: el grado de hidratación del paisaje, así como el papel de la biodiversidad.

Imagen de portada: waterstories.com

Esos árboles que no ardieron

Foto: Agencia Atlas en Farodevigo.es

Los graves incendios ocurridos en el norte de Portugal en 2017 nos dejaron una imagen para la historia. Con el título «La aldea que se salvó del fuego» los medios locales publicaban una foto de una granja intacta en medio de un mar de eucaliptos completamente calcinados. Rodeada de robles, castaños, olivos y otras especies autóctonas, menos proclives a incendiarse que los eucaliptos, la granja salió incólume de la catástrofe, para sorpresa de todos.

No es el único caso. Esta otra imagen impactante tomada en Estados Unidos, corresponde a una zona verde rodeada de colinas completamente calcinadas. Son imágenes que se repiten, como la de Los Angeles en los grandes incendios de 2020. Todas estas zonas milagrosamente preservadas comparten un elemento común: son zonas húmedas, sembradas de pequeñas presas naturales construidas por castores. Estos pequeños cuerpos de agua aquí y allá facilitan una hidratación profunda del terreno y el florecimiento de un tipo de vegetación menos proclive a incendiarse.

Foto: Dr. Joe Wheaton Utah University en Beavers and Wildfire

La madera húmeda arde con dificultad

Imagen: The climate water project

Según Michal Kravcik, coautor de El Nuevo paradigma del agua, y cofundador de WaterHolistic, las políticas urbanísticas, agrarias y forestales de los últimos decenios han ido poco a poco sellando el suelo y drenando ingentes cantidades de agua de los continentes hacia los océanos. Esta falta de agua en el terreno ha alterado el ciclo del agua, el régimen de lluvias, la vegetación y el clima, provocando una deshidratación del suelo que ha afectado a los niveles freáticos de aguas subterráneas y aumentado la vulnerabilidad de los ecosistemas al fuego.

Desde la perspectiva de la Agricultura Regenerativa, a ese sellado del suelo y desecación del paisaje ha contribuido significativamente la industrialización de la agricultura y la ganadería y la separación entre ambas, que altera el ciclo natural de nutrientes. Las técnicas de la agricultura industrial y el uso de productos químicos compactan el suelo y deterioran su biología, disminuyendo su capacidad para retener e infiltrar agua. El resultado es un enorme trasvase del carbono que debería estar en el suelo hacia la atmósfera, perdiéndose así el efecto esponja que de forma natural tiene un suelo sano, rico en carbono.

Entre las consecuencias, una progresiva desecación del paisaje, desregulación del clima, un cambio en la vegetación hacia especies que pueden sobrevivir en esas condiciones y un mayor riesgo de grandes incendios y su otra cara: las inundaciones.

El nuevo paradigma del agua, o cómo ser un poco más castores

Pequeño documental Como el agua puede salvar al mundo, de Water Stories

Hay diversas estrategias que contribuyen a revertir esta espiral de desecación de los ecosistemas. Algunas de estas estrategias para facilitar la infiltración del agua, la hidratación del terreno y la recarga de acuíferos han sido prácticas habituales en muchas culturas durante milenios. Actualmente se utilizan con éxito en diversas zonas del mundo para regenerar desde fincas hasta cuencas fluviales, regiones e incluso provincias enteras.

Imitar a la naturaleza implica comprender el papel que los animales, tanto los silvestres como el pastoreo bien gestionado, juegan en los ecosistemas. Al controlar de forma orgánica la cubierta vegetal, los animales no sólo reducen el peligro de incendio, sino que nutren e hidratan el suelo, aumentando sus niveles de carbono y por tanto la hidratación del paisaje.

La ciencia muestra que tanto integrar animales en el agroecosistema (ganadería regenerativa) como la presencia de fauna salvaje en los entornos silvestres incrementan el contenido en carbono en el suelo y reducen su vulnerabilidad al fuego.

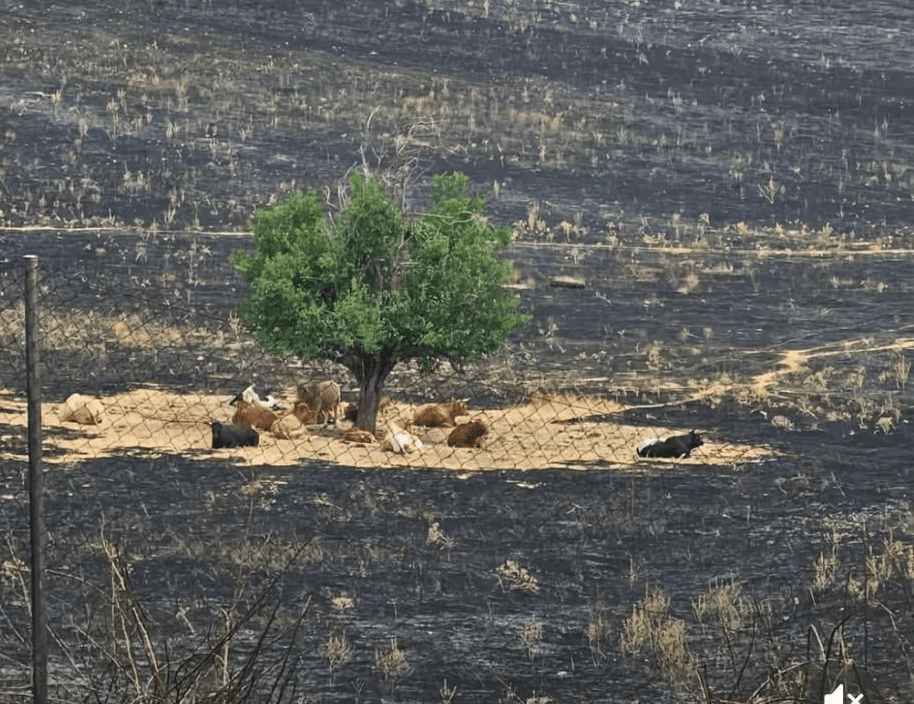

Esta impactante foto ha sido tomada tras los incendios de agosto 2025 en España. En esta sorprendente imagen podemos observar un árbol y una circunferencia alrededor de él milagrosamente preservados de un incendio que calcinó todo a su alrededor. Bajo el árbol, un rebaño de vacas que solía visitarlo buscando sombra; una zona repetidamente visitada (y limpiada e hidratada) por animales, que cambiaron las condiciones de ese pequeñísimo reducto hasta el punto de hacerlo menos proclive al fuego.

¿Y dónde habita la fauna salvaje? Eso nos lleva al siguiente punto: la biodiversidad.

La biodiversidad importa

Otro factor que influye en el riesgo de incendio, especialmente en un país con veranos calurosos y clima semiárido, son las especies que componen el bosque. Actualmente se llama «bosque» a cualquier conjunto de árboles, incluso cuando se trata de un monocultivo de una sola especie, habitualmente pinos o eucaliptos. Pero la naturaleza es esencialmente compleja y biodiversa, no una máquina expendedora de un solo producto, y la ruptura de esa complejidad trae consigo consecuencias negativas, en la medida en que daña los sistemas de autorregulación.

La evidencia muestra que los ecosistemas biodiversos, compuestos por árboles de distintas especies y envergaduras, arbustos, plantas herbáceas, musgo, hongos, etc. y capaces de albergar una gran biodiversidad animal, son menos proclives a incendiarse que los monocultivos de una sola especie.

El sotobosque o «monte bajo» es un componente fundamental de un ecosistema sano y alberga parte de la biodiversidad vegetal del bosque.

Ilustración: Emma Lawrence https://www.emmalawrence.com/

Ilustración Graham Burnett, en Permacultura, una guía para principiantes. Ed. Ecohabitar

El sotobosque es hábitat de especies animales y vegetales, refugio de polinizadores, aves y pequeños mamíferos, guardián del futuro del bosque, pues protege el desarrollo de los futuros árboles. También conserva la humedad, previene la erosión, proporciona alimento y permite que en su suelo intacto aniden multitud de pequeños insectos y polinizadores.

En un bosque saludable, capaz de albergar y alimentar a fauna diversa, se produce un procesado natural de la biomasa forestal, que sirve de alimento y posteriormente abono al bosque.

Además, esta biodiversidad juega un papel fundamental en la regulación del clima, como asevera la prestigiosa científica Anastassia Makarieva, pues contribuye a mantener vivo el ciclo del agua y un régimen más estable de lluvias, a través de la evapotranspiración y la emisión de aerosoles naturales.

De "explotaciones" a agroecosistemas y paisajes mosaico

El futuro está en preservar en lo posible la complejidad inherente a los espacios naturales, respetando las especies autóctonas.

En lo que respecta a la producción de alimentos, el enfoque regenerativo no habla sólo de agricultura, o ganadería, sino de agroecosistemas. El nuevo paradigma trabaja a favor de la naturaleza, atrayendo la biodiversidad a las zonas productivas y manteniendo la continuidad con las zonas silvestres a través de paisajes mosaico que sean auténticos corredores de biodiversidad resilientes y abundantes.

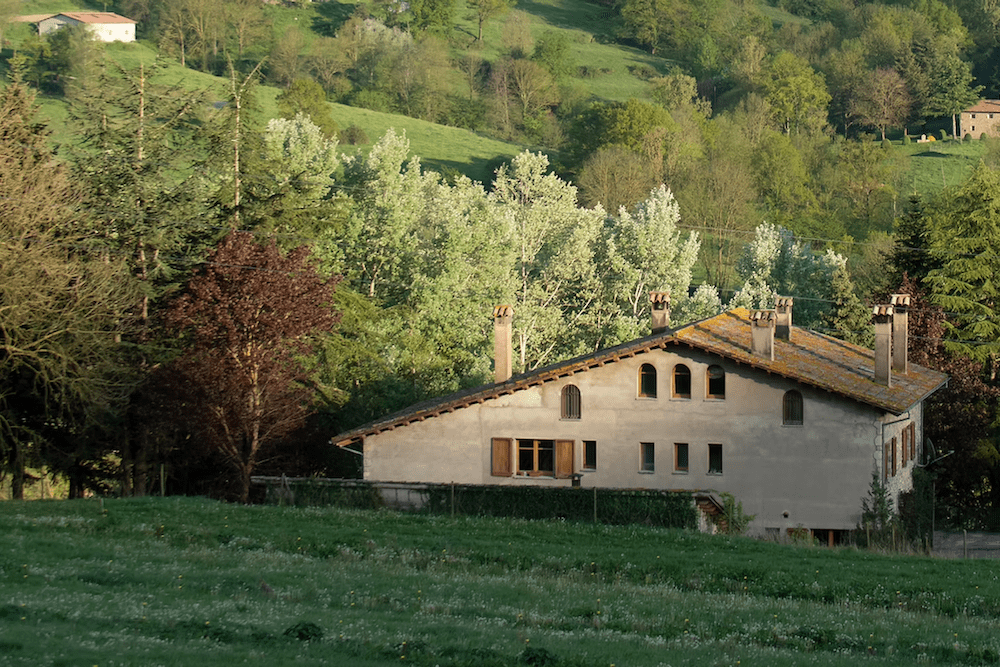

Finca Mas La Sala. Girona

Inspirado por todo ello (la importancia de los ciclos pequeños del agua, de la evapotranspiración, de la fotosíntesis, de la bomba biótica y de la increíble solución que supone su comprensión ante los retos actuales, junto con estudios que muestran todo ello), Javier Peña de HOPE ha lanzado este didáctico video «para todos los públicos».

Descentralizar las soluciones

Las técnicas que se exponen en este artículo más económicas y sencillas de realizar que las grandes obras civiles, y complementarias de ellas, tienen un potencial enorme para rehidratar ecosistemas y regenerar extensos territorios.

Son acciones que alimentan las aguas subterráneas, sostienen la vida y reducen el riesgo de incendios e inundaciones. Los escollos fundamentales para llevarlas a cabo: las normativas sobre el uso del terreno, la burocracia y la falta de fondos que apoyen iniciativas locales dirigidas en la buena dirección.

Foto: Michal Kravcik. Waterholistic

Y ello conecta con otro tema fundamental: la necesidad de reconocer la función ecológica de las comunidades locales y de devolverles su papel en la gestión y aprovechamiento del territorio. Este papel ha sido paulatinamente entorpecido y cercenado través de normativas y regulaciones que no suelen tener en cuenta cómo funcionan los ecosistemas, la singularidad de cada contexto así como las sabidurías ancestrales y derechos históricos de las comunidades locales.